Posté le 13:28h

Non classé

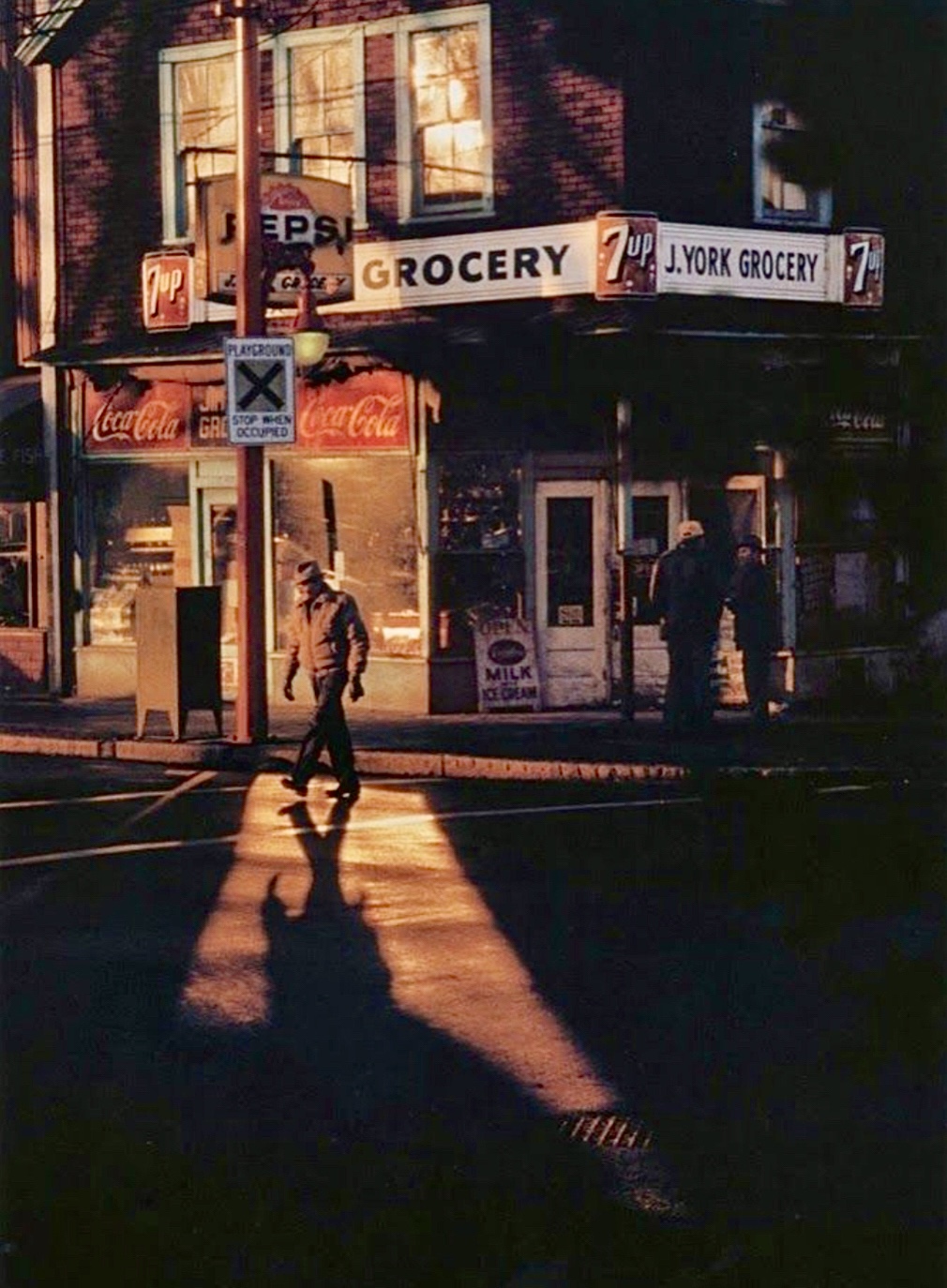

Hier, en sortant d’une séance de kiné pour mon bras toujours souffrant, j’ai une demi-heure à perdre avant un dîner chez Nina C… La perspective de ces mondanités me met mal à l’aise, j’ai passé une journée pénible. La lecture, le matin, a été prise dans un réseau d’obsessions contre quoi j’ai lutté, l’après-midi, en expédiant coups de téléphone et corvées. Le vide me saisit de nouveau, en marchant depuis la rue Quincampoix jusqu’au boulevard Magenta. J’avais projeté de boire un peu de champagne dans un café, pour me donner du courage et faire bonne figure. J’avais oublié que les cafés étaient fermés. Je pourrais m’acheter une bouteille dans une épicerie, faire péter le bouchon discrètement et me poser dans un coin pour y boire. Je recule devant cette déchéance.

Pas moyen, non plus, de m’asseoir dans un square. Ils sont tous clos également. Autour de celui qui avoisine la Gaîté-Lyrique, des gens se tiennent par terre, agglutinés. Rien ne vient borner mon horizon. Un type marche derrière moi, et je ralentis le pas de peur d’un pickpocket. Un autre, devant moi, freine ma marche, et je laisse flotter mon regard dans une rue latérale en jouant au flâneur. Ce sont des pièges qui se ferment, à chaque pas, sur ma personne, et dont je m’échappe comme un fou. Je repère une plaque au nom de Hittorf, que je prends pour l’homme, au XIXeme siècle, qui se fit passer pour le Dauphin du Temple. Non, c’était Naundorff. Je décide de lire ce qui est écrit au-dessous de Rue Notre-Dame de Nazareth. Mes lunettes noires ne m’y aident guère. Il y avait un couvent, qui a été détruit. Je poursuis mon chemin, sans en lire davantage.

Que faire de ces minutes ? Une femme passe à mon niveau sur le trottoir, détournant les yeux comme si je la draguais. Je me hasarde à l’entrée d’un salon de coiffure africain, en demandant si l’on peut me raser la barbe. Derrière sa caisse, une femme masquée me dit qu’ils ne font pas ça. Elle prend un air apeuré, peut-être parce que je ne porte pas de masque. J’ai l’impression de toucher le fond, d’être prêt à n’importe quoi. Le soleil qui écrase ce quartier Strasbourg-Saint-Denis ajoute à mon angoisse. Je n’arrive plus à trouver le boulevard Magenta. Le GPS m’entraîne dans des rues désertes, où je tâtonne comme si j’ignorais tout de leur géographie. Un absurde minable m’envahit.

Je me dirige vers le 39. C’est impossible, en vérité, puisque de ce côté-ci du trottoir, tous les numéros sont pairs. Je vérifie l’adresse, c’est au 108. Encore un prétexte pour remplir le temps mort qui s’étend devant moi. J’avise, dans un recoin du boulevard, un salon de coiffure où trônent des chats. Je m’attarde à la devanture, assez mollement pour n’être pas piégé par un commerçant hâbleur. Il n’y a qu’un client, un Pakistanais qui vient de se faire laver les cheveux. C’est peut-être jouable. La patronne se jette sur moi, m’invitant à entrer. Elle est d’accord pour me raser la barbe, si j’attends un quart d’heure. J’ai justement rendez-vous dans un quart d’heure. Elle m’installe aussitôt, laissant en plan son client qui ne dit mot.

J’insiste pour qu’elle me rase complètement, le visage et le crâne. Ce sera plus simple pour elle que de faire un dégradé. Cette demande lui paraît baroque, elle demeure le sabot en main, perplexe. Elle se met à me raser de a à z, et j’éprouve une délivrance à voir retomber, sur la blouse, des touffes de poils blancs qui me faisaient ressembler à Victor Hugo. Je secoue tout cela par terre, je m’allège. Je la complimente sur ses chats, qui sont gros et se promènent où ils veulent. Elle me montre une morsure que lui a faite l’un d’eux, au bras, alors qu’elle tentait de l’écarter d’un client. Je lui montre la photo du mien, qui s’affiche sur l’écran de mon téléphone. Elle affecte de s’extasier. Son registre est l’exagération, elle me sert des commentaires dithyrambiques sur ma tête bien ronde, telle que la révèle son burin. Elle bavarde tout à trac, m’interdisant de lui répondre car elle s’attaque à l’espace entre ma bouche et mon nez.

Je lui ai dit que j’habitais le onzième. Elle me parle longuement d’un appartement qu’elle possédait, au 97 de l’avenue Parmentier. Elle a fait la connerie de sa vie en le vendant, aujourd’hui il vaudrait un million d’euros. Je lâche quelques précisions sur l’appartement que j’ai moi-même vendu dans ces parages, et sur mon déménagement. Elle s’en fout, elle est partie dans un rêve de grandeur. L’apothéose en serait la construction d’un ryad, avec, au centre, une fontaine où viendraient chanter les oiseaux. L’évocation de mon jardin à chats, et des pigeons qui y roucoulent le matin, nourrit son songe. Elle me propose de raser les sourcils.

Son sabot est âpre, elle se presse d’en finir. Je n’ose lui demander de polir mon crâne, je ne suis pas sûr qu’elle aurait les outils adéquats. Elle s’apprête à me faire un shampoing, ce qui me paraît bizarre. Le type toujours assis s’impatiente, il voudrait qu’on s’occupe de lui. Combien lui dois-je ? Trente-huit euros, me répond- elle. Un peu sidéré, je lui dis, timidement, que c’est bien cher payer. Elle m’assure que le tarif normal est de quarante euros. Je lui propose de lui en donner trente-cinq (j’aurais mieux fait de la laisser venir). C’est d’accord – mais elle n’accepte pas la carte bleue que je lui tends. Je lui donne tout ce que j’ai, vingt-cinq euros, en argent liquide. Elle m’envoie tirer de l’argent, en appelant à la rescousse, pour m’escorter, un de ses amis dans le genre nervi qui traîne sur le trottoir.

Sous bonne garde, je récupère deux billets à un distributeur non loin de là. Mon accompagnateur m’incite à faire attention aux voleurs. Il marque une inquiétude, en me voyant remettre ma carte dans la machine (afin d’avoir le nécessaire pour faire l’appoint). Cela ne marche pas. J’essaie de conserver, dans cette situation humiliante, un semblant de dignité. Je tends mon billet à la raseuse, et reste impavide tandis qu’elle s’affole, à la cantonade, pour qu’on lui prête de quoi faire le compte. Dix euros suffiront. Par acquit de conscience, je m’essuie les mains en partant, sous ses remerciements.

Des pensées obsédantes me reprennent, en remontant le boulevard Magenta. Des pensées d’organisation de ma vie, ou de la soirée à venir. Des cadres que j’essaie de mettre en place, pour contenir le futur. Et au-dessus de tout cela, l’envie désespérée de m’abandonner à l’instant qui passe. J’en suis là de mes réflexions, quand je sonne à l’interphone. J’ai construit, dans ma tête, un vague scénario qui me permet d’avancer. L’ami qui m’accueille ne remarque pas mon nouveau visage, car il ne m’a jamais vu barbu. Je lui dis que je ressemblais à Victor Hugo. On échange des banalités, des propos dont je suis absent. Mon origine me manque : un sentiment de mon être à partir duquel je pourrais, idéalement, respirer. La conversation m’entraîne, peu à peu, dans un bienheureux néant.